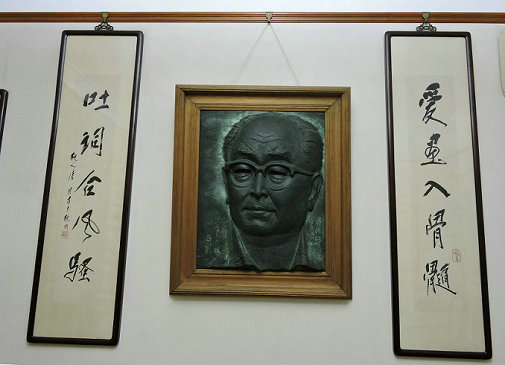

图:曼生紫砂像

唐五代主煎茶,宋元主点茶,明清则流行泡茶法,置茶于茶壶中,以沸水冲泡,再分到茶盏(瓯、杯)中饮用。明代冯可宾所著《岕茶笺》中说:“茶壶以窑器为上,又以小为贵,每一客,壶一把,任其自斟自饮,方为得趣。壶小则香不涣散,味不耽搁。”这种饮茶风尚的改变,成为紫砂壶艺迅速发展的背景。古人言:“人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土”。形形色色的饮茶器具中,紫砂壶为何独受钟爱,在众多紫砂壶中,曼生壶又为何脱颖而出,其中所关联的不仅是饮茶方式的转换,更是融合了古人的处世哲学与文人的审美追求。

明代泰州学派的王艮提出“百姓日用即道”的观念,认为圣人之道就在日常生活之中。而紫砂壶之所以独受到文人钟爱,在于从材质、工艺到造型、铭文装饰都蕴含了中华民族传统的哲学。泥水相溶,经木之槌击、刀之刻画、火之烧炼,最终形成的金玉紫砂,金木水火土相结合,一把壶中包含了道家五行相生的思想。

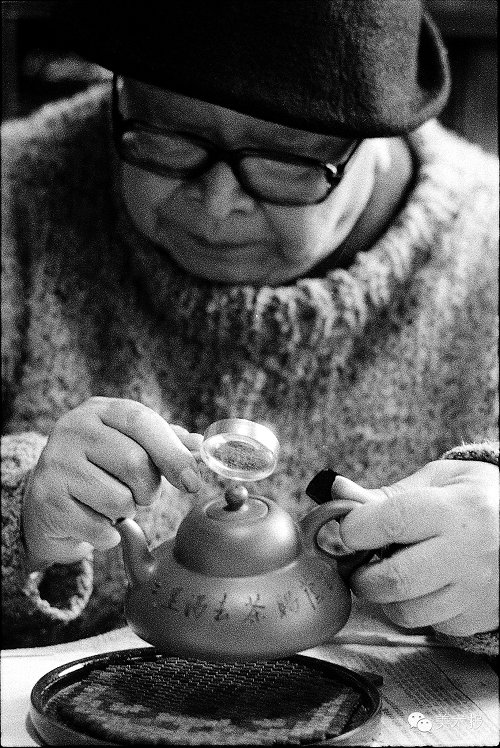

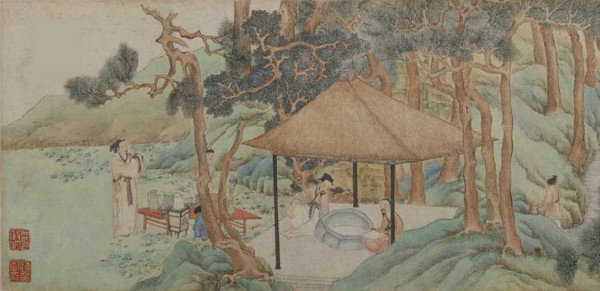

图:八壶精舍场景图

壶之高、低、肥、瘦、刚、柔、方、圆,各种姿态,最终都归于汉家“天圆地方”的阴阳哲学。圆形强调“圆、稳、匀、正”,最终达到珠圆玉润的境界,恰如儒家讲究“圆润中庸”的处世哲学;方形强调周正、端庄,则体现了君子处世刚正不阿追求;有些则方圆互补,这样的组合式外形,彰显出了“方中寓圆,圆中见方”的哲学主题。

紫砂壶随着饮茶方式的变化而进入文人书房中,自来文房雅玩种类繁多,但有许多可远观而不可亵玩,又有些可以把玩而无实用功能。一手可握的紫砂壶,即可把玩,又可实用,在亲切度上胜过了许多其他器物,因而备受文人喜爱。紫砂壶在温度的保存上更胜于茶盏,因紫砂导热慢、透气性好,能很好的保存茶香,触手又不至于太灼热,温和适中,一切都刚刚好。古代君子比德于玉,在于玉的“温润而泽”,紫砂壶则无意中与玉有了相通之处,同样温润而坚毅,不同的是紫砂壶更低调内敛,恰是君子所追求的个性。

图:明代陈洪绶《停琴品茗图》局部

图:明代文征明《惠山茶会图》局部

图:明代唐伯虎《事茗图》局部

紫砂壶自明代盛行,发展至清代,作为一种商品大量生产,在其形制上渐趋俗流。紫砂壶的设计烧造,不是仿古,便是上彩。乾隆年间正值清廷盛世,其侈糜的风尚也影响着宜兴壶的装饰。描金、彩釉的紫砂壶,如老妪簪花,花枝招展却失了端庄。一壶慢饮更多是文人的消遣,但这样俗不可耐的紫砂壶自然难入文人法眼。亲自参与创制壶型,把文人的学识素养融合进去,定制一把烙着自身印记的紫砂壶,此种乐趣自然难与外人道也。在这样的背景下,曼生文人壶便应运而生了。

曼生及朋友们所创制的壶型很多都从自然或生活物品中汲取灵感。老子说:人法地,地法天,天法道,道法自然。陈曼生在紫砂器型上的取法自然,得心应手,技近乎道,恰与道家崇尚自然不谋而合。在壶的铭文撰写上,陈曼生更是在笔墨纸砚之外找到了一方展示才学的新天地。或诗词文赋,或偈语警句,处处透着文人的机智与风趣。

图:八壶精舍摹古曼生笠荫壶

陈曼生的参与创制,提升了紫砂壶的品格,使它们从平民日用器物进入文人雅玩之列,引发了后代文人对紫砂壶的追捧。清代吴大澂、吴昌硕、任伯年等都热衷于紫砂壶的把玩、收藏,文人制壶藏壶风尚一直延续至今。海派绘画大师唐云先生更是一生热衷于收藏曼生壶,八把曼生壶的收藏独步宇内,其中一把便是吴大澂的旧藏。曼生壶的价值在历代文人手中的辗转流传,一个个的故事更增加了它们的魅力。