图:曼生紫砂像

陈曼生对壶形的探索与开拓,通常被概括为“曼生十八式”。曼生壶式,考察下来并不只有十八式,证明了这一数字只是一种虚指。在一九三七年的《阳羡砂壶图考》中,曾列出了二十六件不同的曼生壶形。在今人谢瑞华著《宜兴陶器》中,又列出曼生十八式壶形,两相结合,共综合成三十四种曼生壶形。有学者将《陶冶性灵》中的二十个壶形与谢瑞华“十八式”及《阳羡砂壶图考》中的曼生壶形集于一纸,共得到三十八个曼生壶型。

曼生壶形有不少是首创,如斗笠式等等,还有瓠瓜式这些从自然瓜果中而来的形式,都具有抽象还原的创作智慧,不同于所谓紫砂“花货”中的那种全盘仿制,体现了文人对于线条造型的高度概括能力。

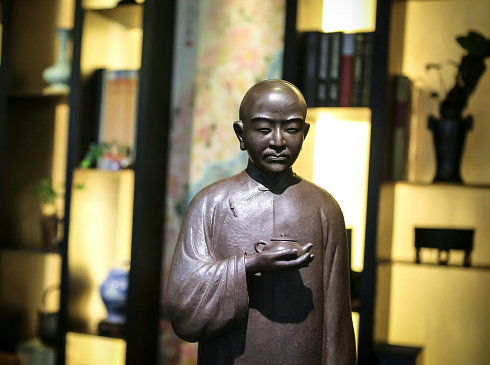

图:八壶精舍摹古曼生笠荫壶

我们无法一个一个来确认,在曼生壶式中,哪些确是曼生首创,哪些是曼生承传,但从传世的壶形资料来看,曼生对紫砂壶形制传统的确有着继承与发展的功绩。相比之前流行的以仿铜、锡、瓷壶器形为主的紫砂壶式,曼生壶将眼光投射到了一些人们熟视而无睹的领域,比如建筑构件之柱础、日杂用品斗笠、石铫及瓜果等。这可以说是美的发现,是发自自觉的创作。基于这些新的壶形,铭文及联想也拓展了发挥的空间,紫砂壶艺术便在有限中追求无限。

图:八壶精舍摹古曼生井栏壶

陈曼生在紫砂壶形制上的探索是有着时代背景的,有着中国器物造形的体用观念和时代的审美眼光。与之可以对比研究的,便是古琴的形制。

古琴是中国文人喜爱的乐器,从东汉琴制定形以后,在隋唐便开始产生多样的形制。但尽管形制出现多样化,琴的主体结构永远遵循着乐器性能所需要的基本构造。由于文人和而不同的个群关系与个性需要,古琴的形制也丰富多彩。有仲尼、伏羲、神农、连珠、正合、灵机、响泉、凤势、列子、伶官、师旷、亚额、落霞、蕉叶、中和等多种形制。在南宋田芝翁所辑《太古遗音》中,就绘有三十八种琴式。

图:明代蕉叶琴(中国艺术研究院音乐研究所藏)

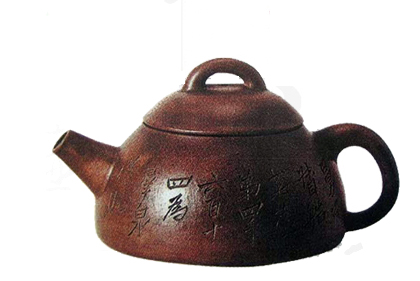

从明初到清中期,是古琴艺术的辉煌时期。古琴形制中的“蕉叶”和“中和”,便是明代产生的两款著名的琴式。“蕉叶”琴式据说是明初刘伯温所创,琴体模仿芭蕉叶,妙在神似,高明的制作者并不全盘将蕉叶模仿在琴体上,拙劣的仿作者则将茎脉全盘照收。这种艺术手法,与曼生壶中的葫芦、瓠瓜、半瓜有着相同的审美理念和创作手法。“中和”琴式则是明末第二代潞藩朱常淓亲自设计并制作的。“中和”琴式因此也称作“潞琴”。潞琴制作精良,每一张都有编号,在明后期,潞琴就十分名贵,崇祯帝就经常把潞琴视作厚赐恩赏给诸王。中和琴在四方的琴额两角上各切去一小角,形成桥栏形,又将琴的腰线变圆为方,这使得琴体呈现方正耿直厚重的体态。加上每床潞琴都有编号,使人联想到有编号的曼生壶是否有尊贵难得的暗示。

图:曼生半瓢壶,壶身铭刻“曼公督造茗壶第四千六百十四”

将古琴形制与曼生壶式加以对比,原因在于古琴也是文房的重要雅玩之一。古琴是文人历来尊崇的高雅乐器,具有清高脱俗的意象,同时也是一件实用的古董,这些因素与紫砂壶的实用而超脱有着异曲同工之妙。文人创制的古琴形制,同样也与曼生壶式异曲同工。文人审美那种在抽象与具象之间的把握在这里发挥到了极致。

(节选自严克勤文章:《志于道 游于艺——陈曼生与紫砂壶》)

八壶精舍场景照