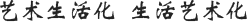

图:曼生紫砂像

陈曼生的艺术实践和天赋,对其周围的不少趣味相同的文人好友,对杨彭年的壶艺也有不小的影响。

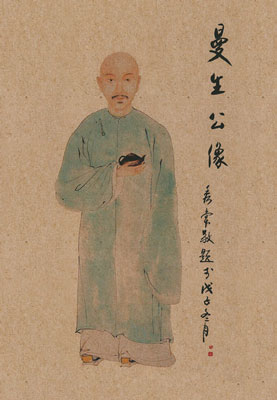

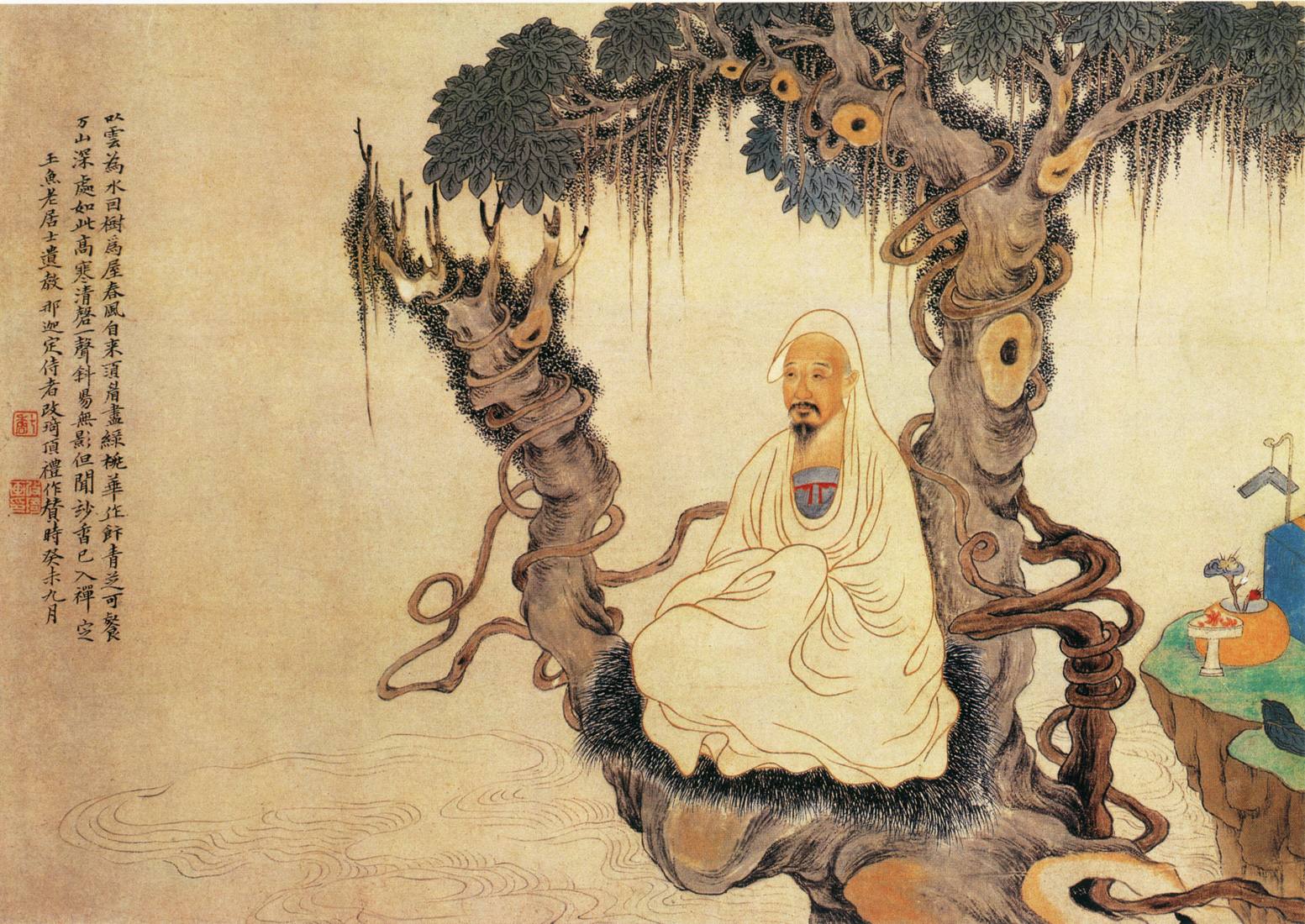

在陈曼生的朋友中,如改琦(1774―1829),字伯蕴,号香白,又号七芗,别号玉壶外史,祖先为西域人氏,后入籍松江。改琦天资聪敏,诗画如天授,著有《玉壶山人集》,是著名的人物画家,用笔秀逸出尘,但也是出了名的壶艺爱好者。

图上:改琦 《钱东像》 北京故宫博物院藏

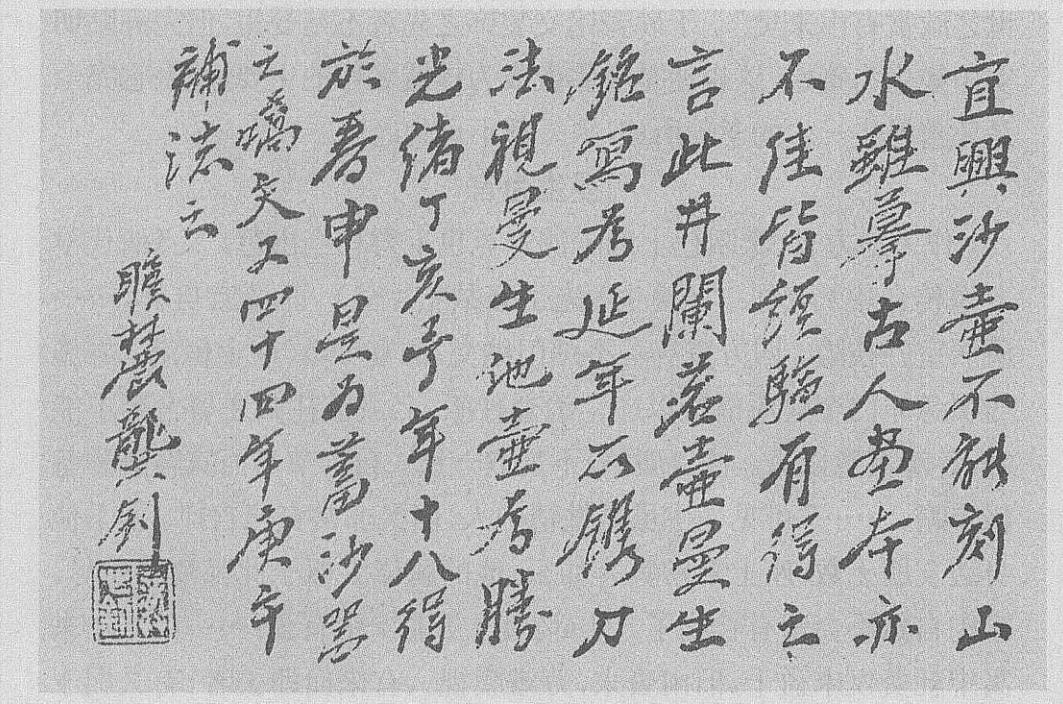

又如汪鸿(生卒年待考),字延年,号小迂,安徽休宁人,为陈曼生幕僚。花鸟、山水皆工。与钱杜、改琦、郭频迦等人为伍,都是桑连理馆旧友,其所学得力于陈曼生。同时汪小迂又娴熟刻工,凡金钢瓷石竹木无一不能奏刀。不仅如此,还能度曲弹琴,是一位难得的多才多艺的才子。著名藏家龚钊(1870-1949)藏有一把曼生壶,其盖内有一段文字,提到了汪鸿为曼生公所刻,还说明紫砂壶不宜刻山水。所以曼生壶中不多见山水大概与汪鸿的见解有关。

图上:陈曼生 跋汪鸿《霞满图》

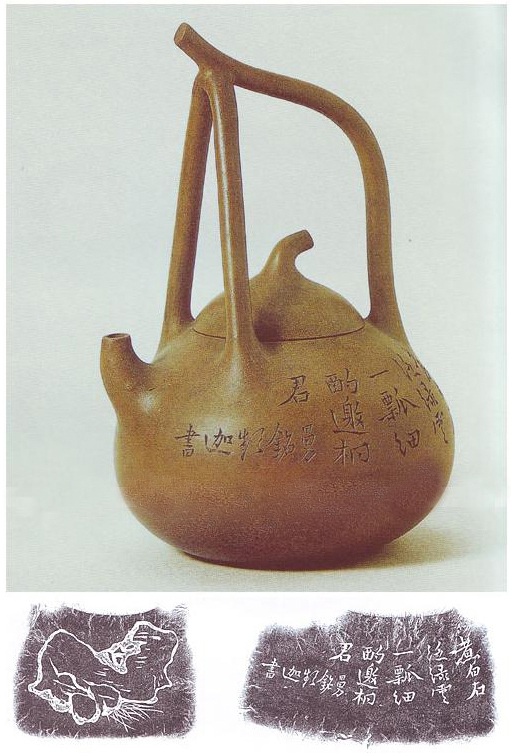

再如郭麐(1767-1831),字祥伯,号频迦,又号白眉生,人称郭白眉,晚号蘧庵居士,吴江诸生,资秉过人,曾游姚鼐(1731-1815)门。应京试入都,金兰畦尚书以国士待之,因此名声大噪。下第南归后,以诗鸣江湖二十多年。工词章、善篆刻,间画竹石,别有天趣。为此,陈曼生最器重郭频迦,在曼生壶的设计制作中,一部分铭由曼生所为,但不少是由郭频迦主刻的。现在藏在上博、南博等处的曼生壶上都有“频迦”、“祥伯”的不少铭刻。

图上:瓢壶 上海博物馆藏杨彭年制 陈曼生铭 郭麐书

上述几位都是陈曼生的好友,加上陈曼生与同时代的浙派印人群体之间的交流,形成了一个相当大的群体,如黄易、奚冈、陈豫钟、赵之琛等。他们以书画交心,以紫砂壶艺交友,相互启发,共同探讨,把文人意识通过紫砂泥手捏成型,刻上书画成为紫砂壶艺的新境界。假如只有陈曼生一人,而没有以曼生为中心,像改琦、频迦等一批人也是形成不了大的气候的。这恰恰可以让我们明白,明清文人的风雅生活状态,除却有佼佼者傲然独立,同时又是一个群体相拥相融、同趣同志的集合结果。

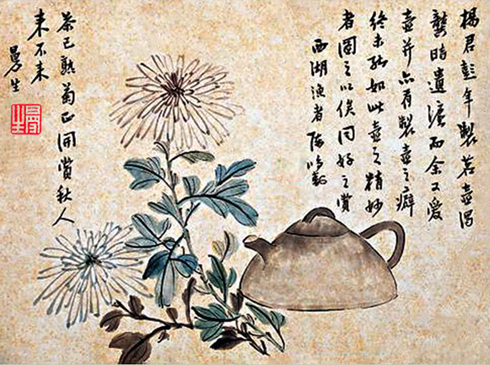

当然,与陈曼生合作贡献最大的还是杨彭年。杨彭年,字二泉,号大鹏,荆溪人。据《耕砚田笔记》云:“彭年善制砂壶,始复捏造之法。虽随意制成,自有天然风致”,由杨彭年制成的茗壶,玉色晶光,气韵文雅,质朴精致,为文人所好。《阳羡砂壶图考》记载:“(彭)善配泥,亦工刻竹刻锡”。而顾景舟认为“杨彭年壶艺功平凡,因由曼生刻铭,壶随字贵,字依壶传”,不无道理。《阳羡砂壶图考》又云:“寻常贻人之品,每壶只二百四十文,加工者价三倍”,杨彭年的盛名传世和他与曼生的结党的确有着重要的关系。如果没有曼生为杨彭年造势,并引同道暨壶痴们鉴赏酬酢,为其形制督导把关,指导其砂壶捏制,并亲自动手装饰铭文书画,杨彭年可能和其他工匠一样湮没在坊间里井、湮没在无闻的工匠代代相承但名不见经传的历史长河中。从另一个角度讲,正是因为有杨彭年手捏砂壶随意制成,亦有天然之致的高人之处,符合曼生等文人的放荡不羁的心态,促使两人天性能互相接纳融合,使紫砂壶艺精品流传于世。文人在艺术方面的造诣以及审美层面的追求,与工匠们不自觉的灵性发挥相结合,使制壶工艺向更高层次发展,从某种意义上看,文人的思想意境找到了一条宣泄的通道,铸就了文人们风雅生活的别有洞天。

正是因为有了以陈曼生为核心的一批才名俱佳的文人把才情带入到壶艺领域,使茗壶这一日常用具添加了不少令人遐想的意韵,使人爱不释手,人人关爱的程度达到无以复加的地步,乃至千年鉴赏,百世流芳。