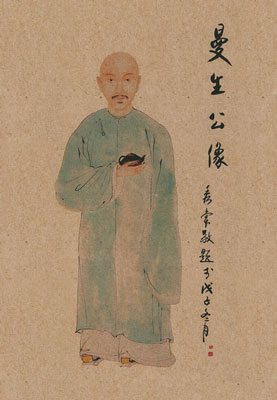

明清,不少文人在“入世”和“出世”之间徘徊和煎熬,使得文人在抒志和用才的层面上要寻找新的出路。他们当中有一批人以“把玩”古玩、书画、戏剧、家具等求得积极和相对稳定的生活和闲适的心态。这种状态不但体现出了文人风雅生活的根源所在,也体现出他们在无奈的取舍中依然保持对生活美好的追求,这其中最典型的代表人物之一就是清代学者陈曼生。

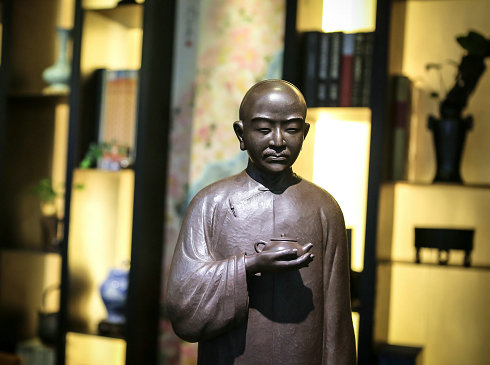

溧阳与宜兴相邻,由于饮茶习俗的改变,于明代兴起的宜兴紫砂壶名声大振。入清以来,宜兴紫砂壶发展已相当成熟,不少达官贵人、文人雅士、工商巨贾纷至沓来。陈曼生以其书画金石之功力,结交制壶名匠杨彭年等人,又加上文人墨客、同僚幕客共同“传唱”、“把玩”,使陈曼生的制壶生涯达到顶峰,其设计的多种紫砂壶式被通称为“曼生十八式”。

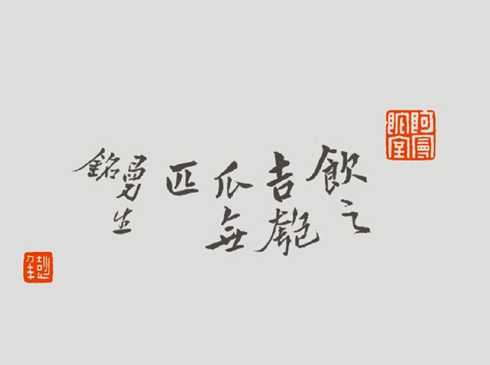

陈曼生为官“廉明勇敢,卓著循声,创文学、修邑志、办赈之善,为大江南北最”(《墨林今话》卷十)。其在溧阳任上政绩显著,可谓是为官一任,造福一方。曼生为官并没有失去文人的个性和趣味,而是在为官之余,仍保存其独特的个性及艺术家的天趣。陈曼生喜欢画的一幅《秋菊茶壶图》中有一段题跋:“茶已熟,菊正开,赏秋人,来不来”,读来令人想起陈曼生的幽默风趣,不但是一位没有官气的小官僚,还是一位妙趣横生的文人。曼生曾云:“凡诗文书画,不必十分到家,乃见天趣”。陈曼生凭借其天资豪爽、意趣纵生的天赋,“心摹手追,几乎得其神骏”,往往随意挥洒,自然天成,使所绘、所写、所做“不为蹊径所缚”,只是表现得天趣横生、妙手天成而已。但曼生的才华和书画功底真正发挥得淋漓尽致是在与杨彭年结交之后。

(本文摘自严克勤文章:《志于道 游于艺——陈曼生与紫砂壶》)