四、摹古之旅

我自己一直喜欢泡茶、养壶,周边也结交了一些同好,经常向他们请教茶与壶、香与炉的知识,对茶和壶自认为有几分了解。在“八壶精舍”文创中心落成之后,我纯粹出于兴趣和爱好,找了几个把玩高手和制壶工艺师便开始了这段貌似简单的摹古曼生壶的历程。可是无数想象不到的困难、挫折也就接踵而至了。

难题一:壶型

首先是如何准确的摹制壶型的问题。曼生壶现在是唐云艺术馆的馆藏文物,不是唐老随手把玩和泡茶的器物,我们只能远观或根据照片来配制泥料和控制壶型。反反复复半年多,有点像瞎子摸象,经过半年时间终于对泥坯的颜色到成份分析有所突破了,但壶型却无论怎样都做不到位。八把壶,八个型,八种泥料,只能看不能摸,选择放弃还是继续?我陷入了纠结。

刘钧深先生与父亲及测绘专业人员共同探讨曼生壶测绘事宜

我的父亲是一位机械类高级工程师,年轻时支援祖国建设到沈阳112厂(文革前保密工厂编号),就是现在的沈阳飞机制造厂工作,参加了从歼击机五到八的设计及试制工作。当我告诉了他我的烦恼,父亲从其专业角度给我提出了建议。首先,摹古壶型靠目测是不行的,而要靠严谨的数据。要从科学的角度对壶进行测绘,把所有的测绘转变成数据,定位嘴、把、盖等的大小、曲度等,做出1:1的模型,然后再让制壶匠人看着模型去修改和摹古才能在型制上逼真一致。父亲的建议让我眼前一亮,可文物是不能用手和测量仪器去触碰的,父亲说没问题,他年轻时参加过国家高精密仪器测绘过国外零部件,都是不准用硬性测量仪器的,采用的是点状软性无接触测绘法,不会对测绘器物有任何损伤。有了父亲的建议,我便与唐云艺术馆慎重讨论,之后由我父亲带一个助手,唐云艺术馆派文物员在现场全程录影下,花了大约六七个月才完成了对原壶真迹的无接触测绘工作。

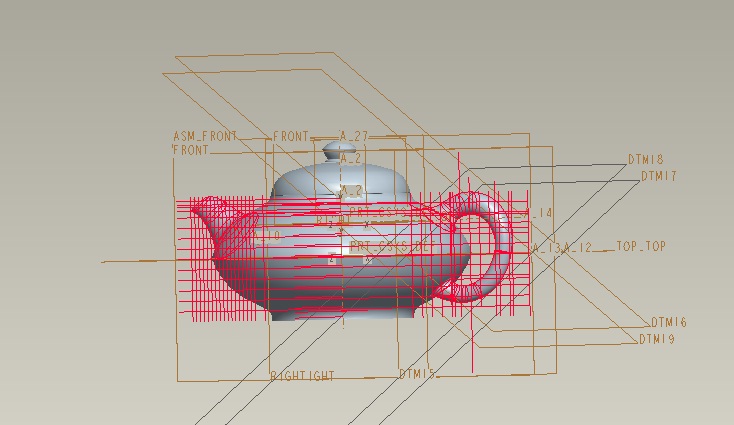

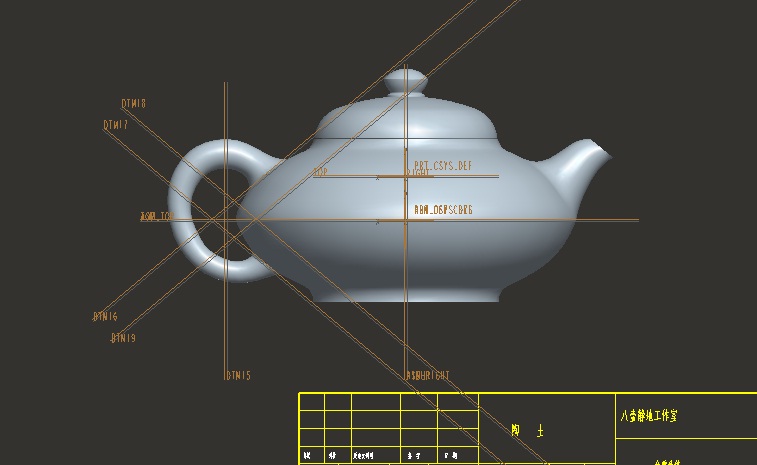

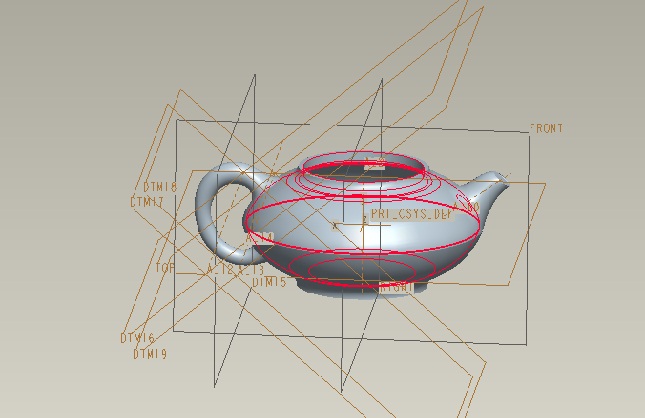

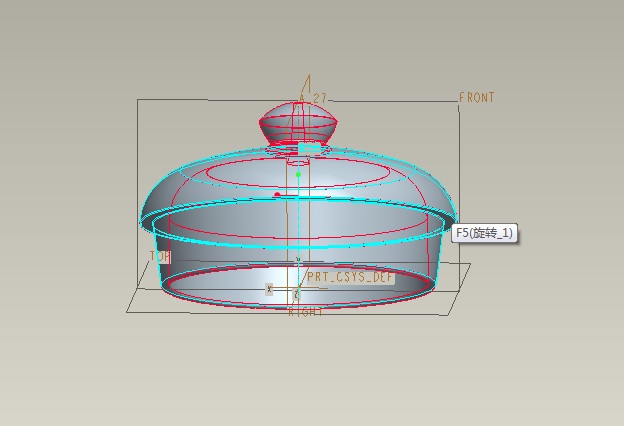

依据曼生壶真迹完成的测绘图展示

完成了对壶的三维测绘,我们就到机械加工中心将原壶的立体铝模加工出来,这样下来,制壶匠人有了一个可供参考的实体的壶型。

由于八把壶的泥料都不一样,泥色及泥料配方都已完成,但每款泥料的收缩成型都不一样。自有了原壶可触碰的模型,摹古曼生壶的试样进度加快了许多,一个月后,八把摹古壶都一一呈现在眼前。当时比较兴奋,一年多的心血没有白付!光凭我们直视、感觉很像了,但经过几天日夜观看与照片对比及原壶的对比后,又发现了很多的问题,第一轮的调整开始了。再一个月下来,八把壶又呈现在眼前,眼睛一亮,但几天看下来,新的问题又来了,又开始了第二轮的调整……几轮的壶型调整到基本满意,一晃已是一年过去。

难题二:泥料

紫砂泥的炼制对技术要求很高,紫砂矿料经开采、选料、风化、粉碎、筛分、配比、提纯等加工步骤后剁成泥块要保持一定的温度和湿度,并置于不透光的封闭环境中储存腐化,每2-3个月泼一层水,使其能保持一定的水分。泥料最好是陈腐2-3年以上,经过陈腐的紫砂老泥,经制作烧成后紫砂壶才能呈现出湿润有水声,色调也会佳,紫砂表面的机理越发温润,经过一段时间的泡养,才会出现古雅包浆,有一种古玉般的灵光。未经过陈腐的老泥,就很难马上呈现出这份灵气。所谓陈腐,也有人称之为养土,也叫储泥。陈腐有利于泥料的进一步氧化。陈腐的过程也是为了促使泥料中的有机物的分解腐化,产生有机酸。当有机质成为胶状体后,泥料的可塑性会进一步提高,这样才能有利于作品的成型。

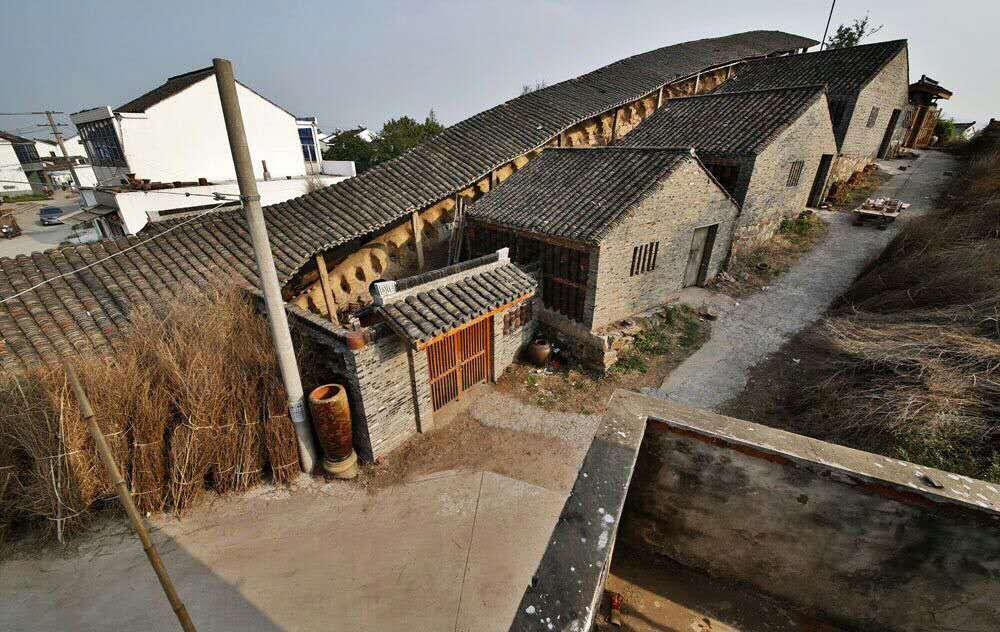

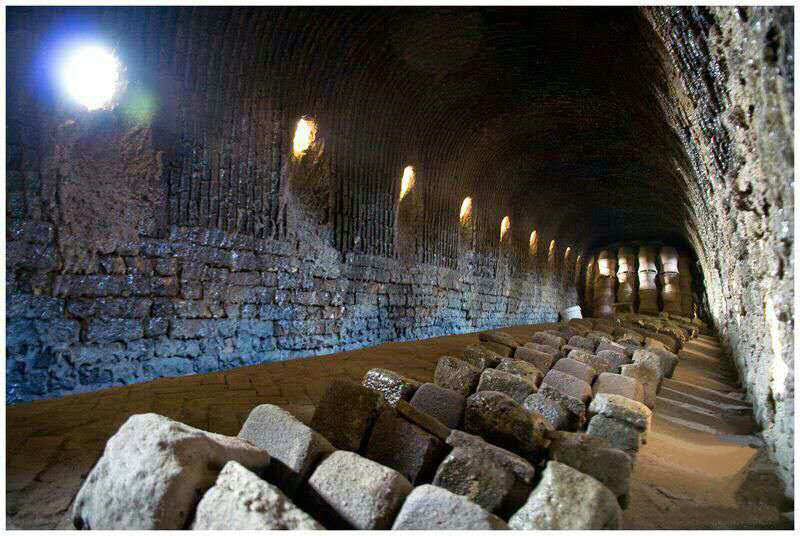

宜兴龙窑现址(2006年被列为全国重点文物保护单位)

宜兴前进窑现址(2005年被列为全国重点文物保护单位)

黄龙山紫砂矿矿区现况照片

紫砂原矿在宜兴取得也不是太容易,尤其是要找到符合我们要求的黄龙山原矿紫泥及赵庄的朱泥和小红泥。特别像匏壶,用的是青灰泥,青灰泥为明末清初广为流传的泥料,此种泥料一直开采很少,特别是2004年以后,宜兴黄龙山泥料几乎停采,所有泥料的取得比较不易,有时只能在别人手上收到1-2麻袋,青灰泥呈深紫灰色调,因满布颗粒,触感特殊,玩家喜欢称之为“鲨鱼皮”,是甚为难觅之特优泥矿,其泥性疏松不结,含铁量高,张力特大,不易变型、塌陷。唯黏性不足,烧制中易现石灰、跳砂和铁熔点。窑烧温度较高,烧成后气孔结构明显,空气对流顺畅,简朴古雅,老味十足,才能呈现摹古曼生匏壶的气韵,砂感重而不刮毛,色泽如紫又似灰,沉稳淡定,在壶口和盖钮处也会感受到其窑温和砂的与众不同的效果,内敛而雅致。所以在此款的泥料选择上没少花心思。它一定会不负众望,在日后的把玩中更会体会其不同之处。

紫砂泥料的存放陈腐

八把摹古曼生壶的泥料都不相同,每把泥料都有它独特的泥料个性,曼生壶本身所散发出来的古朴和老味,泥料的选择配比不对,陈腐时间不够,它也是很难散发出来的。

壶型、泥料都对了,那摹古曼生壶的再现应该不远了吧?心中暗喜过后才发现,不是不远,是相差很远!

难题三:印章

完成了型制和泥料的摹古,对整个工作进程来说还只能说是刚起步,因为曼生壶的最重要的精髓在于它的壶底印、盖内印、把下印等几款不同的白文篆刻印章的盖制和壶的铭文镌刻。

浙派篆刻艺术研究院院长、西泠印社篆刻创作研究室主任余正先生

印章部分,我们十分有幸得到了浙派篆刻艺术研究院院长、西泠印社篆刻创作研究室主任余正老师的大力支持和帮助,他还特别刻制了一枚“八壶精舍”的盖内印,以便更准确的表达此壶由“八壶精舍”摹古完成,从而与曼生原作区分,以便不要让未来把玩和收藏者产生误会而留下遗憾。

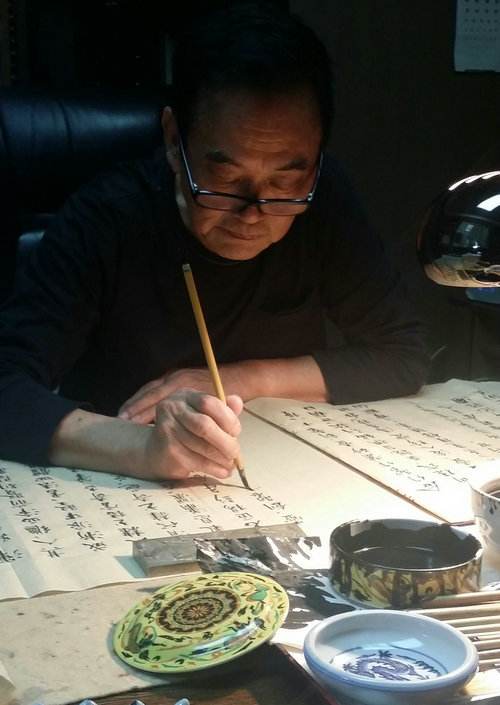

余正先生篆写《陈曼生评文》

铭文是曼生壶的精魂,也是摹古之中至为关键的部分。经与多位西泠印社和业内前辈讨论,后达成共识,字用原壶拓片定位临摹,刻字的人必须是精通书法、以刀代笔、言情达意的仿古高手。紫砂壶的刻制是在壶烧制前产于生坯上完成,其步骤分三:其一“相壶”,即要根据每把曼生壶的壶形,依原壶的拓片定位。其二“落墨”,使用书法墨汁将文字写在茶壶上,保持与原壶的和谐统一。在紫砂壶烧制的高温中,墨迹自然碳化消失。其三“刻”,曼生壶的刻刀采用的是尖刀双面刃,执刀紧握如执笔,刀尖依字形沿边缘浅刻,一个笔画基本两刀完成。这八把壶中有行书、隶书、楷书等字体,由于笔画粗细不等,所以还要定制刀具才能完成,传统老壶多为此法。

八壶精舍摹古曼生壶印章 余正先生篆刻

由于曼生壶的文化内涵深髓,所有刻字人不但要具备较深的文化修养,而且对曼生的审美及文化历史背景要深入自己的身体内,有幸这位幕后“高手”也加入了我们的工作团队,顺利完成了铭文的刻制。

八把壶要八个制壶名匠完成,打样确认、印、镌刻、窑烧,感觉是水到渠成了,问题也越来越少,离目标越来越近了,可是新的更头痛的问题又来了。

难题四:正式制作

本以为当打样完成后,不会再有太大的障碍,但在实际的批量烧成后,发现请制壶艺人打样时的手法和实际正式制作时的手法有着很大的差异。制壶艺人们会习惯性使用自己日常制壶的手法,参与了太多自己所要表现的工艺和随意性。

第一批次做出来,我吓了一跳,怎么了?是黄梅天返潮吗?(杭州话意倒退的意思)我们是摹古,不是创新和随心所欲,心里虽这样想,却还得注意维护制壶艺人的尊严,要注重表达方式。于是召集制作团队开会,制定了系统的定位及制作流程和规范,经过与的反复沟通后才得以继续向前。

第二批壶又出窑了,有所改进,却又发现了新的问题。为什么有一批壶做得很好,印章方向却反了?追问下才发现原来制壶匠人不识字,只会做壶,真让人哭笑不得!只好想办法在他使用的章上打上盲文点,以便识别印章的方向。

八壶精舍文创中心摹古曼生壶制作团队制壶图

窑烧三批、四批乃至第六批,每次都有新的问题。技术上的问题改进了,观念上却仍有落差。有些我们觉得还可改进的,制壶人却觉得是我们要求太高,吹毛求疵。团队中有工艺师和制壶纯工手,工艺师水平可以,最大的问题是平时受自己风格和个性影响较大,很难放下自我。制壶工匠更能达到摹古的感觉,只是随意性大些,老是挂在口头上一句话是“问题不大”。整个工程至此,技术上已经没有太多问题,观念的问题却让我十分困扰,如果没有统一的认识,摹古就很难达到我们想要的效果,而那么多人观念的改变岂是那么容易!面对这些已经烧成仍有问题的壶,该怎么办?材料是我们一次性的投入,工钱可一分不能少他们。

不合格摹古曼生壶砸毁碎片

这一天我让司机准备了一批麻袋,拿了一把榔头带了一双手套,然后召集了团队所有成员开会。我十分严肃地对所有人说:“这几批壶经品检后,有一千多把不合格,怎么办?他们就开始了“问题不大的”、“我们看已经很好了”,“那么好的泥料,没关系的”。我说:“好的,这些壶都已付过钱,上百万的数目,但我觉得应该全砸掉,盖子放好,壶身砸碎。我不可能让这批壶流出去一个。”在我的示意下,驾驶员小姜拿了准备好的麻袋、手套和榔头,我让大家帮一个忙,把壶盖拿出来集中在一个麻袋,因为他们知道一壶只能配一盖,然后把壶拿出来让小姜全砸了。通过这个行动,我明确的告诉他们,只有一条路,要么同心同力的继续下去,要么就是放弃!就这样,我们终于砸出了一个志同道合的“八壶精舍”摹古曼生壶的团队。

可以说,摹古曼生壶是一个不设终点,不惜代价的工程。我们尊重现在所从事的工作,希望在这块泥土中寻找出生命之美,让摹古曼生壶说出它自己的故事。我们更不想辜负两位杭州先贤所望,希望能够复活曼生壶的生命,薪尽火传,让更多的人有机会去把玩这逝去的艺术。